在青海的广袤大地上,有一座承载着厚重精神力量的殿堂 —— 尕布龙纪念馆。它不仅是为了纪念一位伟大的时代楷模,更是成为传承高尚品质、激励后人奋进的精神灯塔。尕布龙,这位蒙古族干部,以其 85 载波澜壮阔的人生,书写了对党和人民的无限忠诚,他的事迹如同一座不朽的丰碑,矗立在青海人民乃至全国人民心中。

尕布龙 1926 年出生于青海省海晏县。彼时的中国,正处于风雨飘摇之中,百姓生活困苦。但正是在这样的环境下,铸就了尕布龙坚韧不拔、心系苍生的品质。1950 年 1 月,他怀着对未来的憧憬和建设家乡的热忱,参加革命工作,进入西北革命大学学习。在这里,他接触到先进的思想理念,为他之后的人生道路奠定了坚实的思想基础。1952 年 6 月,是尕布龙人生中一个重要的转折点,他光荣地加入了中国共产党,从此,他便将自己的一生与党和人民的事业紧密相连 ,开启了一段传奇的人生旅程。

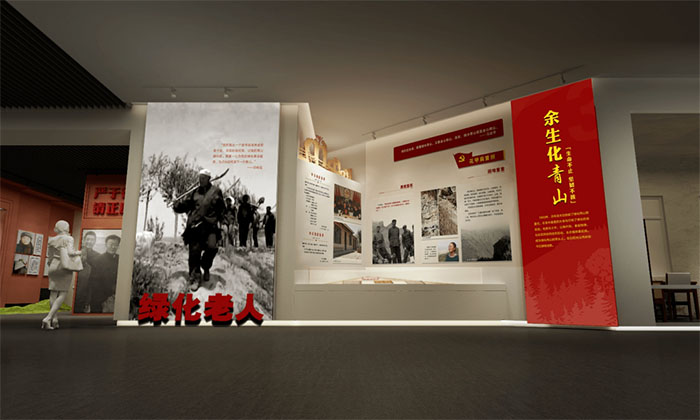

踏入尕布龙纪念馆,仿佛踏入了尕布龙的人生长河。纪念馆的布局精心设计,分为 “追梦赤子心”“拳拳公仆情”“余生化青山”“正气参天地” 四个板块 ,每个板块都像是一部生动的纪录片,讲述着尕布龙不同阶段的人生故事。

在 “追梦赤子心” 板块,通过一幅幅泛黄的老照片,我们看到了尕布龙年轻时的朝气蓬勃。照片中,他积极参与各项工作,眼神中透露出对未来的坚定信念。还有他入党时的申请书,那工整的字迹,一笔一划都饱含着他对党的热爱和忠诚。旁边的影像资料,生动地还原了他在风雪救灾中的感人场景。面对恶劣的天气和艰难的救援环境,他毫不退缩,冲锋在前,带领群众一起抗击自然灾害,展现出了共产党员的担当和奉献精神。

“拳拳公仆情” 板块则重点还原了尕布龙的 “牧民店” 场景。走进这个复原的 “牧民店”,屋内的陈设简单朴素,几张桌椅、一些生活用品,却承载着无数温暖的故事。在这里,尕布龙倾听牧民的心声,解决他们生活中的困难。墙上挂满了他与牧民们的合影,照片里的他总是面带微笑,和牧民们亲如一家。展柜中陈列着他为牧民办事时的文件、信件等,这些文物见证了他一心为民的公仆精神。一个个真实的故事,让我们深切感受到他对百姓生活的高度关注和无私付出 。

“余生化青山” 板块将尕布龙退休后绿化两山的场景生动地展现在观众面前。巨大的沙盘展示了他所绿化的区域,曾经的荒山秃岭,在他的努力下逐渐披上绿装。通过视频资料,我们看到了他在绿化过程中的艰辛。他不辞辛劳,每天穿梭在山间,亲自栽种树苗,精心照料它们成长。馆内还陈列着他使用过的工具,那些磨损的锄头、铲子,仿佛在诉说着他为绿化事业付出的心血和汗水,让我们领略到他生命不止、坚韧不拔的奋斗精神。

来到 “正气参天地” 板块,这里展示的是尕布龙下乡调研严格自律、对身边人严格要求以及对家人苛刻的典型事例。一幅幅图片和文字说明,让我们看到了他在工作和生活中的坚守原则。他从不利用职权为自己和家人谋取私利,始终保持着清正廉洁的作风。在这个板块,我们看到了一个有血有肉、真实而伟大的尕布龙,他的自律精神令人敬佩,也为广大党员干部树立了榜样 。

心系群众,“牧民店” 里的温暖

上世纪七十年代初,交通和信息都不发达,很多牧民从偏远牧区来到西宁看病、办事,常常面临诸多困难。语言不通、人生地不熟,食宿就医都成了大问题。尕布龙了解到这些情况后,毅然决定在自己家中开办 “牧民店” 。他用土坯将仅 80 平方米的房子隔成 5 间半,半间作为自己的卧室,其余 5 间搭了 11 张床,专门接待从牧区来的农牧民。为了方便牧民们熬中药,家里生起了煤炉子,每年要买六吨煤,一个月要买 150 多公斤面粉 。据身边工作人员粗略统计,仅 2001 年之前的 30 年间,他带到青海大学附属医院就诊的贫困农牧民患者就有 7000 人。30 余年里,尕布龙在 “牧民店” 共免费接待来自基层看病办事的农牧民至少达到 2.5 万余人次,他的工资几乎都贴在了这些牧民身上 。在 “牧民店” 里,有这样一个故事。海西蒙古族藏族自治州天峻县天棚乡的藏族牧民旦增夫妇患有肺病,因家中困难,害怕付不起住宿费,不敢来西宁治疗。他们打听到尕布龙家有个 “牧民旅店”,便来到这里。在 8 个月的治疗期间,尕布龙亲自为他们联系医院、找医生,还主动垫付医药费缺口。当夫妻俩肺病痊愈重返草原时,流着眼泪对尕布龙说:“我们一辈子忘不了您的恩情。” 尕布龙却只是微笑着回答:“我作为一个老共产党员,为你们干点事是应该的!” 这样温暖人心的故事,在 “牧民店” 里数不胜数。尕布龙用自己的行动,让牧民们在陌生的城市里感受到了家的温暖,他的无私奉献,诠释了一名共产党员心系群众的深厚情怀。

深入基层,风雪救灾的担当

1985 年,玉树地区遭遇了严重的雪灾,这场雪灾是玉树地区多年来罕见的。大雪持续不断地下着,厚厚的积雪覆盖了整个草原,通往县乡村的道路被大雪封死,交通完全瘫痪。冻死的牛羊遍地都是,楚玛尔河边的藏羚羊像冰雕一样直挺挺地立着,灾区数万群众和数百万牲畜面临着断路、断粮、断草、断联的严重危机 。时任副省长的尕布龙临危受命,肩负着省委、省政府交付的重任,赶赴灾区组织人员救灾。当时,指挥部完全可以设在相对安全的格尔木,但尕布龙坚决不同意,他斩钉截铁地说:“我带的是救灾前线指挥部,灾区在哪里,指挥部就在那里,前线在哪里,我尕布龙就在哪里!” 就这样,大家把指挥部搬到了海拔 4500 米的五道梁上。在那里,尕布龙不顾个人安危,冲锋在前。他带领大家挖雪开路,为救援物资的运输打通通道;组织空投物资,解决受灾群众和牲畜的基本生活需求;转移群众,将他们安置到安全的地方;救治冻伤、雪盲的牧民,给予他们及时的医疗救助 。已年近 60 岁的尕布龙,在高海拔地区严重缺氧的情况下,流着鼻血、喘着粗气往返于楚玛尔河畔。由于长时间的劳累和恶劣的环境,他患上了重感冒,心肺功能严重受损。身边的人都劝他先行撤离,到低海拔地区休息治疗,但他坚决拒绝,他说:“这个时候我怎么能走?等群众都安全了,我再走!” 就这样,尕布龙在气温接近零下 40 摄氏度的五道梁上,和大家奋战了 15 天。救灾结束后,他因缺氧身体受到了极大的损害,落下了严重的肺气肿。尕布龙在风雪救灾中的担当,展现了他作为一名领导干部在困难面前毫不退缩、勇往直前的精神,他用实际行动诠释了对人民的责任和担当,成为了灾区群众心中的英雄。

绿化荒山,为子孙后代留青山

西宁南北山,曾经是两座荒秃的山,坡陡沟深,土壤贫瘠,岩石密布,地形破碎,冬春黄沙漫天,夏秋泥沙俱下。1989 年,青海省委、省政府作出了 “绿化西宁南北山、改善西宁生态环境” 的重要决策,正式启动了西宁南北山绿化工程 。1992 年,66 岁的尕布龙从省人大常委会副主任的位置上退下来后,主动请缨挑起了南北山绿化指挥部专职常务副总指挥的重任。面对他人的劝说,尕布龙坚定地说:“党把我从一个放羊娃培养成领导干部,组织信任我,让我把两山绿化好。我要为党的绿化事业再出最后一点力,为子孙后代留下一片青山。” 绿化初期,困难重重。两座山海拔接近 2800 米,自然条件恶劣,很多人对绿化持怀疑态度。但尕布龙没有被困难吓倒,他组织成立绿化专业队,一年四季几乎天天都为绿化奔波。冬天查看防火情况,秋天关注管护工作,天旱了察看浇水情况,下雨了检查防洪设施。每天天刚亮,他就早早地来到山上,挖树坑、抬树苗,中午就吃几口自带的干粮、喝几口黑刺叶泡的茶,接着再干,一直干到天黑 。

有一次,天黑快收工时,工友发现尕布龙不见了,原来干了一天活的他累倒在苗圃的地埂上睡着了,等人们找到他时,发现他已被大风裹卷而来的黄土掩住,身上、脸上、耳朵、鼻孔里全是土。还有一次,他去二十里铺拉云杉苗子,早上 6 时就出了门,本想中午赶回指挥部吃午饭,可因修路堵车,过了午饭时间苗木还没装好。饥饿难耐的他跑到一个老乡家里想要点洋芋充饥,可他满身泥土的样子令人生疑,被老乡没好气地赶了出来 。在绿化过程中,尕布龙提出了 “适地适种” 的理念。大寺沟绿化区山顶土质较好,越到山脚土质越差,他便根据每一块土地的不同土质选择不同的树种进行栽种。经过多年的努力,尕布龙带领着大家在大寺沟种下了 1000 亩(67 公顷)树木,成活率达到了 80% 。在他的感召下,越来越多的机关事业单位、社会组织和群众团体走上山来参与到南北山绿化的事业中。十几年里,被大家称为 “绿化大队长” 的尕布龙有 3500 多天在山上劳动,他带领大伙儿栽树近 3000 万株。2003 年,尕布龙从副总指挥的岗位上正式退了下来,但闲不住的他仍然每天上山去看护苗圃,和民工一起劳动,即使躺在病床上,他对绿化事业的热情也不曾减退 。如今,昔日的荒山秃岭已绿树成荫,西宁南北山绿化工程成为青海省生态文明建设的标志性工程。尕布龙用自己的余生,为西宁增添了一抹绚丽的绿色,他的精神也激励着更多的人投身到生态保护和建设的事业中。

尕布龙纪念馆自建成开放以来,在社会各界产生了深远的影响,成为开展红色教育、党性教育的重要基地。

在党性教育方面,纪念馆发挥着不可替代的作用。仅今年,就已承接各类主题党日活动、培训学习讲解高达 425 场次 ,受教育学员达 16000 余人。许多单位组织党员干部来到这里,开展党建活动和培训学习。在纪念馆内,党员们通过实地参观、聆听讲解、感悟精神等形式,从尕布龙的先进事迹中汲取智慧和力量。他们深入了解尕布龙对党忠诚、为民爱民、克己奉公、艰苦奋斗的光辉历程,深刻感悟他的精神内涵,从而坚定理想信念,增强党性修养。不少党员在参观后表示,尕布龙的事迹让他们深受触动,在今后的工作中,将以尕布龙为榜样,牢记党的宗旨,全心全意为人民服务,立足岗位,为党和人民的事业贡献自己的力量 。

尕布龙精神对当代社会具有极大的激励作用。在当今时代,社会快速发展,人们面临着各种挑战和诱惑。尕布龙精神如同一盏明灯,照亮了人们前行的道路。他的忠诚为党、不忘初心的奉献精神,激励着广大党员干部坚定政治信仰,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗;他的心系群众、一心为公的公仆精神,提醒着党员干部要始终把人民放在心中最高位置,关注民生,解决群众的实际问题;他的生命不止、坚韧不拔的奋斗精神,鼓舞着人们在面对困难和挫折时,勇往直前,永不放弃;他的严于律己、清正廉洁的自律精神,为广大干部群众树立了道德标杆,引导人们坚守道德底线,保持清正廉洁的作风 。无论是在工作中还是生活中,尕布龙精神都成为人们追求进步、践行社会主义核心价值观的强大精神动力,激励着一代又一代人为建设更加美好的社会而努力拼搏。

尕布龙的一生,是忠诚为党、不忘初心的一生,是心系群众、一心为公的一生,是生命不止、奋斗不息的一生,是严于律己、清正廉洁的一生 。他的精神,跨越时空,历久弥新,如同一座不朽的精神丰碑,激励着我们在新时代奋勇前行。

在新时代的征程中,我们面临着各种各样的挑战和机遇。无论是在工作岗位上,还是在日常生活中,我们都可以从尕布龙精神中汲取力量。让我们以尕布龙为榜样,学习他忠诚为党的政治品格,不忘初心,牢记使命,在自己的岗位上兢兢业业,为党和人民的事业贡献自己的智慧和力量;学习他心系群众的公仆情怀,关心他人,乐于助人,积极参与社会公益活动,为构建和谐社会贡献自己的一份爱心;学习他坚韧不拔的奋斗精神,在面对困难和挫折时,不屈不挠,勇往直前,努力实现自己的人生价值;学习他清正廉洁的自律精神,坚守道德底线,遵守法律法规,做到诚实守信,廉洁奉公 。

尕布龙纪念馆,不仅仅是一座陈列历史的场馆,更是一座精神的殿堂。它见证了一位时代楷模的伟大人生,也承载着激励后人的神圣使命。让我们走进尕布龙纪念馆,感受尕布龙精神的力量,让这种精神在新时代焕发出更加耀眼的光芒,引领我们为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗 !