在广袤的中华大地,陕北地区以其独特的黄土风情闻名遐迩,而陕北民歌博物馆宛如一颗璀璨明珠,镶嵌在这片厚重的黄土地上,散发着迷人的艺术光芒。它是全国唯一一座以陕北文化为元素、以陕北民间音乐为主体,全面反映陕北历史变迁、深刻体现陕北历史人文精神的专题博物馆。这座博物馆不仅承载着千年的黄土文化底蕴,更是一部鲜活的陕北民歌史诗,为人们打开了一扇通往陕北音乐世界的大门,让每一位到访者沉浸其中,领略那源自黄土地最真挚、最豪迈的声音魅力,感受岁月与音乐交织的独特风情。

陕北民歌,犹如黄土地上的灵魂之歌,源远流长,承载着这片土地数千年的历史与情感。它扎根于陕北人民的日常生活,是他们“感于哀乐,缘事而发”的真情流露。在田间劳作时,那激昂的劳动号子,如《黄河船夫曲》,伴随着船夫们奋力划桨的节奏,喊出了与黄河波涛搏击的勇气与力量,展现出陕北人民坚韧不拔的精神风貌;放牧途中,悠扬的信天游飘荡在沟壑梁峁之间,放羊汉用高亢嘹亮的嗓音唱出心中的寂寞与对远方的憧憬,一曲《兰花花》,诉说着美丽善良的女子兰花花的爱情悲剧,令人动容;婚丧嫁娶、节日庆典,欢快或悲戚的小调奏响,《拥军秧歌》热闹非凡,满是对新生活的赞美与对子弟兵的拥护爱戴,将民俗风情展现得淋漓尽致。

从类别上看,陕北民歌主要分为信天游、劳动号子、小调三大类。信天游作为陕北民歌的精华,曲调自由奔放、旋律悠扬高亢,其歌词多采用比兴手法,两句成一节,充满诗意又极具感染力,像“羊肚肚手巾三道道蓝,咱们见个面面容易拉话话难”,借日常之物抒发思念之苦,与陕北沟壑纵横的地貌相得益彰,仿佛是从黄土高原的千沟万壑中自然生长出来的。

劳动号子则直接伴随着劳动产生,打夯、打硪、船工劳作时,号子声此起彼伏,统一着劳动节奏,凝聚着劳动者的力量,成为劳动场景中不可或缺的精神号角。

小调结构规整、曲调委婉,涵盖了日常生活、爱情、社会百态等诸多内容,《走西口》便是其中的经典,唱出了无数夫妻离别的哀愁与对未来的期盼,细腻而深刻地反映了当时的社会现实。

陕北民歌的起源可追溯至久远的古代,它是游牧文化与农耕文化长期融合的结晶。传说时代,黄帝驭龙升天万民挽留的呼喊、大禹治水时先民的劳动号子,都为陕北民歌的诞生埋下了种子。信天游早在周代中期产生,汉代基本定型,初期虽无文字记载,却以口口相传的形式在民间延续。随着历史的演进,原始巫术活动催生出用于祭祀的宗教性民歌,绥德汉代画像石中关于乐舞百戏和秧歌的记载,见证了陕北民歌与民俗活动的紧密相连。

岁月流转,陕北民歌始终紧贴时代脉搏,从反映古代劳动生活、战争史实,到近代成为宣传革命、鼓舞斗志的有力武器,如《东方红》从一首普通民歌演变为颂歌,唱响全国,它记录着社会的每一次变迁,是一部生动鲜活的历史长卷,承载着陕北人民的苦难与欢乐、奋斗与希望,是黄土地上永不落幕的乐章。

六大展区:穿越时空的民歌之旅

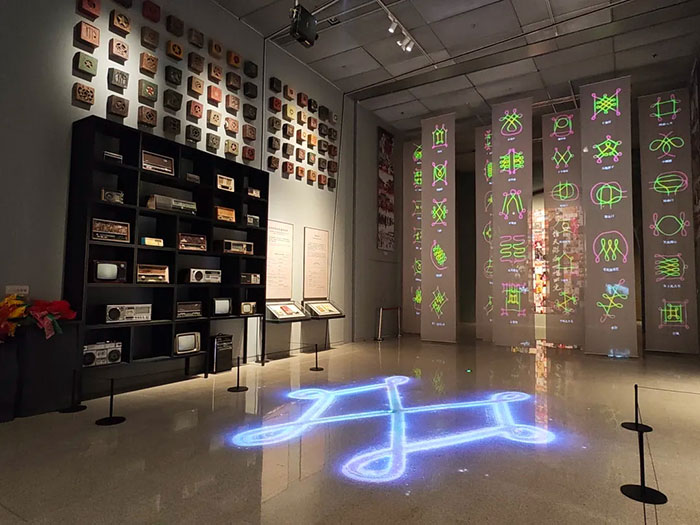

序厅:初窥民歌风貌

踏入序厅,一场震撼的视听盛宴瞬间拉开帷幕。大型360度现代化5D空中影院,将观众带入一个沉浸式的陕北世界。伴随着《天下黄河九十九道湾》的激昂旋律,仿佛能亲身感受到九曲黄河的磅礴气势,黄河水奔腾呼啸,裹挟着千年的历史与文化滚滚而来;紧接着,黄土沟壑悠远古道中《赶牲灵》的清脆铜铃响起,那是旧时陕北人民生活的生动写照,赶牲灵的人儿风餐露宿,铃铛声在空旷的山谷间回荡,诉说着他们的艰辛与希望;《三十里铺》硷畔上一步一回头的离别之情更是直击人心,年轻的后生与心爱的姑娘依依惜别,眼中的眷恋与不舍,让人为之动容;还有榆林小曲中丝弦相扣的袅袅余音,仿若将人拉回旧时的榆林街巷,茶馆酒肆里,小曲声声,透着生活的烟火气;遨游太空的《东方红》音乐广播,更是唤起人们对那个激情燃烧岁月的回忆,曾经,这首曲子伴随着我国第一颗人造卫星升入太空,向全世界宣告中国的崛起,此刻,在这序厅之中,它让每一位观众心中都涌起无限的自豪。短短几分钟的影片,利用现代高科技手段,全方位、多角度地展现了陕北民歌的独特魅力,让观众还未深入展厅,便已被深深吸引,迫不及待地想要开启这场民歌之旅,探寻更多隐藏在陕北民歌背后的故事与情感。

传统陕北民歌展区:古韵悠扬

步入传统陕北民歌展区,仿佛穿越时空,回到了过去的陕北。这里,劳动号子、信天游、小调各类传统民歌琳琅满目,宛如一幅生动的陕北民俗画卷徐徐展开。

听,那豪迈粗犷的劳动号子,是陕北人民在艰苦劳作时的呐喊。打夯的人们,喊着节奏明快的号子,“嘿哟嘿哟”,每一声都仿佛用尽全身力气,将沉重的夯石高高举起又重重落下,夯实着脚下的土地,也夯实着生活的根基;船工们则在黄河的惊涛骇浪中,唱起激昂的船工号子,“黄河船夫曲”悠悠回荡,他们齐心协力,与波涛汹涌的黄河水搏斗,号子声中既有对大自然力量的敬畏,又有战胜困难的决心。这些劳动号子,不仅仅是简单的呼喊,更是力量与团结的象征,展现出陕北人民坚韧不拔、勤劳勇敢的精神风貌。

再看那自由奔放的信天游,恰似陕北高原上的劲风,肆意穿梭在沟壑梁峁之间。歌手们亮开嗓子,悠扬的歌声便能传出数里之外。“羊肚肚手巾三道道蓝,咱们见个面面容易拉话话难”,歌词质朴却饱含深情,用最平凡的事物抒发着对远方亲人、爱人的思念,让人不禁想象,在那黄土漫天的山峁上,牧羊汉望着远方,满心惆怅,只能借歌声遥寄情思;“山+丹丹开花红艳艳,咱们中央红军到陕北”,以鲜艳的山丹丹花起兴,唱出了陕北人民对红军到来的喜悦与欢迎之情,当年红军踏上这片黄土地,给苦难的陕北人民带来了希望的曙光,这歌声里,满是对新生活的憧憬。

还有婉转细腻的小调,宛如潺潺溪流,流淌在陕北的日常生活中。《兰花花》的故事在这里娓娓道来,“青线线那个蓝线线,蓝格英英的彩,生下一个兰花花,实实的爱死人”,优美的曲调诉说着兰花花的美丽与善良,以及她对爱情的执着追求,面对封建包办婚姻的不公,她勇敢反抗,“手提上羊肉怀里揣上糕,拼上性命我往哥哥家里跑”,那份果敢令人钦佩,也让人们看到陕北女性在困境中不屈的灵魂;《走西口》则如泣如诉,“哥哥你走西口,小妹妹我实在难留,手拉着哥哥的手,送哥送到大门口”,夫妻间生离死别的哀愁,在这低回婉转的歌声中展现得淋漓尽致,让人感同身受,也反映出当时陕北人民为了生计背井离乡的无奈与艰辛。

在这个展区,通过珍贵的老照片、古朴的乐器、以及原汁原味的民歌演唱,传统陕北民歌所承载的陕北人民的生活百态、喜怒哀乐被完美呈现,让人沉浸其中,领略到陕北传统文化的深厚底蕴。

革命历史陕北民歌展区:红色的旋律

革命历史陕北民歌展区,宛如一部生动的红色史诗,承载着那段激情燃烧的岁月。在艰苦卓绝的革命年代,陕北民歌摇身一变,成为了宣传革命真理、鼓舞士气、震慑敌人的锐利武器。

当年,陕北革命根据地初创,游击队员多数不识字,聪慧的陕北人民便将革命的决心与号召融入民歌之中。“打开城,活捉人,分他的田产给穷人,人民要翻身”,简单直白的歌词,配上熟悉的民歌曲调,瞬间在部队和群众间传唱开来,易懂易记,如星星之火,迅速点燃了人们心中的革命热情,成为了战斗动员的有力号角。

《陕北出了个刘志丹》,以崇敬与自豪的口吻歌颂着革命领袖,“正月里来是新年,陕北出了个刘志丹;刘志丹来是清官,他带着队伍上横山,一心要共产”,歌曲在民间广为流传,让刘志丹的英雄事迹家喻户晓,激励着无数青年投身革命,为了理想与信念奋勇拼搏;《横山里下来些游击队》,则生动描绘了游击队英姿飒爽的形象,“横山里下来些游击队,一面面红旗硷畔上插,你把咱们的游击队引到家,热汤热水招待咱”,展现出军民鱼水情深,老百姓对游击队的拥护与爱戴,是革命胜利的坚实后盾。

还有那首从陕北传遍全国的《东方红》,最初它只是一首普通的民歌,经填词改编后,“东方红,太阳升,中国出了个毛泽东,他为人民谋幸福,呼儿嗨哟,他是人民大救星”,质朴的歌词唱出了人民对领袖的衷心爱戴,对新生活的无限向往,伴随着新中国的成长,成为了一个时代的精神象征,回荡在祖国大地的每一个角落。

在这里,每一首革命历史民歌都像是一颗闪耀的星星,串联起那段波澜壮阔的革命历程,让后人在聆听中铭记先辈们的奋斗与牺牲,感受信仰的力量。

新时期陕北民歌展区:与时俱进的乐章

踏入新时期陕北民歌展区,扑面而来的是一股蓬勃的时代气息。随着时代的发展,陕北民歌紧跟步伐,在传承经典的同时不断创新,绽放出全新的魅力。

在主题上,新时期陕北民歌紧密围绕当下生活,展现出陕北大地的新变化、新风貌。《西部放歌》宛如一首激昂的战歌,唱响了西部大开发的豪情壮志,“哗啦啦的黄河水日夜向东流,黄河的儿女哟跟着太阳走。一道道岭啊一条条沟,一声声信天游已不再唱那走西口。多少年的期盼多少代追求,年轻的高原人赶上了好年头”,歌词中满是对家乡发展的喜悦,曾经为了生计走西口的无奈已成过往,如今陕北人民借着时代东风,改天换地,建设家乡,向着美好未来大步迈进;《黄土里冒出了一团火》聚焦陕北能源开发,“黄黄的那个山峁峁黄黄的沟壑,数不清的那个川道淌不完的河。沉寂了千万年的黄土地哟,黄土里冒出了一团火。黄土里冒出了一团冲天的火,照亮了我的山塬照亮了我的坡”,生动描绘出地下资源开采时的火热场景,陕北从昔日的穷山恶水,凭借丰富的能源宝藏,走向富裕之路,这翻天覆地的变化都融入了激昂的旋律之中。

风格上,陕北民歌也大胆突破,融合流行、摇滚等多元音乐元素,焕发出新的活力。一些年轻歌手用现代音乐编曲方式重新演绎经典民歌,加入电子音乐、吉他、架子鼓等乐器,让传统民歌既有熟悉的韵味,又有新潮的动感。还有的民歌曲风更加抒情细腻,注重情感的深度挖掘,以贴近现代人心灵的方式讲述陕北故事,让不同年龄段、不同地域的听众都能从中找到共鸣,使陕北民歌在新时代的舞台上熠熠生辉,继续唱响黄土高原的时代强音。

陕北民间音乐艺术展区:多元的艺术融合

陕北民间音乐艺术展区,犹如一个五彩斑斓的艺术宝库,展现着陕北民间艺术的多元融合之美。在这里,陕北民歌与其他民间艺术形式相互交织、相得益彰,共同编织出陕北文化绚丽的锦缎。

唢呐,作为陕北民间音乐的“宠儿”,常常与民歌相伴。那高亢嘹亮的唢呐声,如《大摆队》,曲调激昂欢快,吹奏起来气势磅礴,在婚丧嫁娶、节日庆典等场合,唢呐手们鼓足腮帮,吹出喜庆或庄重的旋律,与陕北民歌的演唱一唱一和,将现场气氛推向高潮。人们载歌载舞,歌声、唢呐声交织在一起,展现出陕北人民热情奔放的性格特点,仿佛能驱散生活中的一切阴霾,只留下无尽的欢乐。

秧歌,更是陕北民俗文化的一张亮丽名片。每逢佳节,陕北大地处处都是热闹非凡的秧歌队伍。舞者们身着鲜艳的服装,手舞彩绸,扭起欢快的秧歌步,而此时,民歌也成了秧歌表演不可或缺的一部分。《拥军秧歌》的旋律响起,“正月里来是新春,赶上那猪羊出呀了门,猪啊羊啊送到哪里去,送给咱英勇的八呀路军”,歌词生动,曲调活泼,舞者们边扭边唱,用独特的方式表达着对子弟兵的拥护与爱戴,也展现出陕北人民在和平年代安居乐业的幸福生活,欢声笑语回荡在街头巷尾。

二人台,则是集民歌、舞蹈、说唱为一体的综合性艺术。演员们在台上又唱又跳又演,《走西口》的故事通过二人台的演绎别有一番风味,男女演员通过幽默风趣的对白、深情的演唱,将夫妻离别的不舍、生活的艰辛展现得淋漓尽致,既有民歌的悠扬韵味,又有戏剧的冲突张力,让观众沉浸其中,感受陕北民间艺术的独特魅力,领略这片土地上人民丰富多彩的精神世界。

陕北民歌研究专题展区:学术的深度挖掘

陕北民歌研究专题展区,仿若一座静谧的学术殿堂,为陕北民歌的传承与发展默默耕耘。这里汇聚了来自各地学者、专家对陕北民歌的研究心血,是民歌学术交流与成果展示的重要阵地。

展区内,收藏着大量珍贵的陕北民歌研究资料,从古老的民歌手稿、泛黄的曲谱,到近现代学者的研究著作、田野调查笔记,无一不承载着对陕北民歌的深度探索。这些资料详细记录了陕北民歌的起源、发展、演变历程,以及不同时期的风格特点、演唱技巧等,为后人研究陕北民歌提供了详实的依据,犹如打开了一扇通往陕北民歌学术世界的大门,让人得以窥探其背后深厚的文化内涵。

同时,这里还经常举办各类学术交流活动,专家学者们齐聚一堂,分享最新的研究成果,探讨陕北民歌在当代社会的传承与创新之路。他们深入剖析民歌与陕北地域文化、历史变迁、民俗风情的紧密联系,从音乐学、社会学、人类学等多个角度挖掘民歌的价值,为保护和传承这一非物质文化遗产建言献策。

通过这些努力,陕北民歌研究专题展区不仅推动了学术发展,更为培养新一代民歌传承人、让陕北民歌在新时代绽放光彩奠定了坚实基础,确保这一黄土地上的艺术瑰宝能够代代相传,永不落幕。

特色展品:岁月沉淀的珍宝

在陕北民歌博物馆的各个展区,陈列着诸多令人瞩目的特色展品,它们宛如一扇扇时光之门,带领观众穿越历史长河,探寻陕北民歌背后的故事。

在传统陕北民歌展区,有一本已经泛黄的民歌手稿,纸张脆弱,字迹却依旧刚劲有力。它是一位陕北老艺人几十年心血的结晶,上面密密麻麻记录着一首首经典民歌的歌词与曲调,那些歪歪斜斜的音符,仿佛带着温度,是老艺人在窑洞炕头、田间地头一次次哼唱、修改留下的痕迹。其中,《三十里铺》的原始手稿更是珍贵无比,记录着这首诞生于民间爱情故事的民歌最初的模样,质朴的歌词、简单的旋律,却饱含着陕北青年男女真挚的情感,让人得以窥探到民歌在民间自发创作、口口相传的生动场景。

革命历史陕北民歌展区,一张黑白照片吸引着众人目光。照片中,一群游击队员围坐在一起,脸上洋溢着坚定与乐观,他们中间,一位年轻战士正放声高歌《横山里下来些游击队》,歌声仿佛穿透了照片,将那段艰苦岁月里军民鱼水情深的画面鲜活呈现。这张照片背后,是无数个类似的场景,陕北民歌在战火纷飞中激励着战士们奋勇向前,成为革命力量的精神源泉,而它定格的瞬间,正是历史长河中闪耀的片段,见证着民歌与革命的紧密交融。

新时期陕北民歌展区,一台老式录音机引人注目。它的外壳已有些磨损,按键也不再灵敏,但在过去,它承载着陕北民歌走向新时代的重要使命。上世纪八九十年代,许多新创作的陕北民歌通过它传遍大街小巷,收录其中的《黄土高坡》等歌曲,以激昂奔放的旋律、饱含时代气息的歌词,展现出陕北人民在改革开放浪潮中的激情与活力,让全国乃至世界认识到新时代陕北的魅力,这台录音机便是那段音乐变革岁月的无声见证者。

陕北民间音乐艺术展区,一套精美的唢呐展品惹人注目。这套唢呐由黄铜制成,喇叭口雕花精美细腻,管身光亮如新,它可是当地一位唢呐名家的传家宝。每逢重大节日、庆典,这套唢呐都会在热闹的场合奏响,高亢嘹亮的声音能穿透整个村落,与激昂的秧歌、欢快的民歌交织在一起,将陕北人民的喜悦与热情传递四方,展现出民间艺术蓬勃的生命力,承载着世世代代陕北人的欢乐记忆。

这些特色展品,每一件都凝聚着陕北民歌的灵魂,它们静静陈列,等待着观众走近,聆听它们背后那段段动人的故事,感受陕北民歌历经岁月沉淀的厚重魅力。

传承与展望:让民歌永流传

陕北民歌博物馆,不仅仅是一座收藏与展示的场馆,更是传承陕北民歌文化的坚实堡垒。在这里,古老的民歌穿越时空,与现代相遇,绽放出新的生机与活力。从萌娃到老者,不同年龄的人们汇聚于此,学习民歌、传唱经典,让陕北民歌的火种生生不息。

它也是一扇对外交流的窗口,吸引着世界各地的游客纷至沓来,在聆听民歌中感受黄土地的魅力,让陕北民歌走向更广阔的天地。让我们共同守护这份珍贵的文化遗产,走进陕北民歌博物馆,聆听岁月的回响,让那激昂奔放、悠扬婉转的旋律,永远回荡在中华大地,成为民族文化长河中熠熠生辉的瑰宝。